Гнойный менингит – симптомы и лечение у взрослых

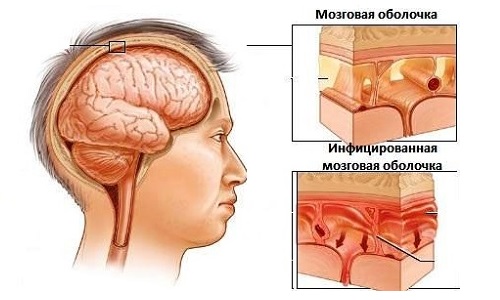

Гнойный менингит – это заболевание инфекционной природы, которое развивается вследствие проникновения бактериальной флоры через гематоэнцефалический барьер с поражением оболочек мозга. В среднем, регистрируется 4 случая на 100 тысяч населения в год. Является одним из самых тяжелых воспалительных заболеваний ЦНС.

Очень важно не пропустить первые признаки заболевания, вовремя провести диагностику для назначения своевременного лечения и более благоприятного прогноза. О гнойном менингите читайте в данной статье.

Классификация гнойных менингитов

Главным признаком гнойных менингитов является наличие гнойного экссудата с преобладанием нейтрофильного плеоцитоза.

Гнойные менингиты делятся на две большие группы:

- первичные (являются самостоятельной нозологией. Типичный пример – менингококковый менингит);

- вторичные (являются осложнением других заболеваний. Например, при отите, гайморите).

По локализации выделяют следующие менингиты:

- генерализованные (конвекситиальный менингит при менингококковой инфекции, когда поражается вся выпуклая поверхность головного мозга);

- ограниченный (базальный менингит с поражением основания головного мозга при туберкулезном менингите).

Выделяют несколько вариантов клинического течения данной нозологии:

- молниеносное;

- острое;

- подострое;

- хроническое.

Тяжесть течения данного заболевания может быть представлена в следующем виде:

- легкое течение;

- средней степени тяжести;

- тяжелое течение;

- крайне тяжелое течение менингита.

Клиника гнойных менингитов

В зависимости от того, каким возбудителем вызвано воспаление в головном мозге, клиника имеет свои особенности. В целом, для всей группы бактериальных менингитов характерно бурное начало с быстрым нарастанием симптоматики. Обобщенно можно выделить следующие настораживающие признаки:

- интенсивная головная боль, которая нередко сопровождается рвотой, не приносящей облегчения. К тому же головную боль потенцирует яркий свет, шум, прикосновения;

- выраженная гиперестезия;

- наличие менингеального симптома (ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кернига, Брудзинского);

- частая рвота, которая не приносит облегчения, и отсутствие расстройства стула;

- высокая температура тела (более 39 градусов), которая не снижается после приема жаропонижающих средств;

- наличие судорог или судорожной активности;

- нарушения сознания (от оглушения до глубокой комы) или неадекватное поведение больного с наличием психомоторного возбуждения;

- наличие выраженного интоксикационного синдрома: общая слабость, миалгии (боли в мышцах), артралгии (боли в суставах), отказ от приема пищи, звон в ушах, головокружение;

- кожная сыпь геморрагического характера (характерно для менингококковой инфекции).

В эпидемиологическом отношении первичные гнойные менингиты вызываются преимущественно менингококком, пневмококком и гемофильной палочкой.

Менингококковый менингит. Характерно острое начало, редко возможны симптомы назофарингита. Резко повышается температура тела до фебрильных цифр, появляется озноб, гиперестезия, интенсивная головная боль, которая сопровождается тошнотой и рвотой. Через сутки нарастает менингеальный синдром, появляется ригидность затылочных мышц. Состояние больного прогрессивно ухудшается – психомоторное возбуждение с галлюцинациями может смениться на оглушение и сопор. Возможно поражение черепных нервов (чаще зрительного и слухового с последующим осложнением в виде глухоты и слепоты). Ярким симптомом менингококковой инфекции является наличие характерной пятнисто-популезной геморрагической сыпи, которая в тяжелых случаях приводит к некрозу кожи. Специфическим осложнением менингококковой инфекции является синдром Уотерхауза-Фридериксена (кровоизлияние в кору надпочечников), летальность при котором составляет 100%.

Пневмококковый менингит. Чаще всего болеют дети и взрослые старше 40 лет. Источниками инфекции являются несанированные очаги: отиты, синуситы, мастоидиты, черепно-мозговые травмы. Пневмококковый менингит может протекать как первичный бактериальный менингит, его клиническая картина очень похожа на менингококковый. Характеризуется таким же тяжелым течением и высокой летальностью и осложнениями при отсутствии своевременного адекватного лечения.

Пневмококковый вторичный менингит начинается подостро, протекает менее тяжело, но характеризуется более затяжным течением и частыми рецидивами, так как терапия обычно назначается поздно. Возможно появление сыпи, как при менингококковой инфекции, септическое течение. Летальный исход часто наступает на 8-10 сутки из-за поздней диагностики и этиотропного лечения.

Менингит, вызванный гемофильной палочкой. Чаще болеет новорожденные и дети до 5 лет. Заболевание развивается при наличии очагов хронической инфекции: пневмония, отиты, риниты, гаймориты. Начало болезни постепенное, протекает вяло и волнообразно. Периоды мнимого улучшения могут наступить даже при отсутствии лечения. Для этого заболевания характерна церебральная гипотензия, а спинномозговую жидкость можно получить только при помощи шприца. При развитии церебральной гипотензии болезнь протекает очень тяжело из-за развития эксикотоксикоза.

Стафилококковый менингит. Является вторичным менингитом на фоне абсцессов, пневмоний, остеомиелита костей черепа, при сепсисе. Протекает тяжело, плохо поддается лечению из-за устойчивости стафилококка к антибиотикам. Характерной особенностью является склонность к абсцедированию. Летальность очень высока.

Изолировано менингеальный синдром не всегда свидетельствует о наличии менингита. Менингеальные симптомы могут наблюдаться при любых других инфекционных заболеваниях, интоксикациях, опухолях головного мозга, но спинномозговая жидкость при этом не является воспалительной. Такое явление носит название менингизма и связано с повышением внутричерепного давления.

Диагностика гнойных менингитов

Для диагностики гнойных менингитов важным является сбор эпидемиологического анамнеза: перенесенные болезни, наличие очагов хронической инфекции, травмы, контакт с больными людьми.

Одним из самых важных исследований является анализ спинномозговой жидкости. При гнойных менингитах она будет мутной, беловатой или желтой, а иногда и зеленоватой, что характеризует конкретного возбудителя. Резко вырастает цитоз – до 2019 и более клеток за счет нейтрофилов, увеличивается количество белка, становятся положительными реакции Панди и Нонне-Апельта.

Кроме анализа спинномозговой жидкости, необходимо провести следующее обследование:

- клинический анализ крови (в нем будет определяться лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, возможно даже до юных форм. При развитии септического состояния необходимо сделать анализ крови на стерильность);

- анализ мочи клинический;

- КТ, МРТ — исследование;

- рентгенография придаточных пазух, легких, черепа;

- консультация невролога, инфекциониста, при необходимости нейрохирурга.

Лечение гнойных менингитов

Успех лечения и выздоровления зависит от своевременности адекватной терапии. Такие больные обязательно лечатся, в зависимости от степени тяжести, или в инфекционном стационаре, или в реанимационном отделении. Конкретному больному назначается соответствующая терапия, но обобщенно можно выделить следующие принципы терапии:

- антибактериальная терапия (при возможности экспресс диагностики возбудителя назначается этиотропная антибактериальная терапия. Если нет возможности верифицировать возбудителя, вначале назначаются антибиотики эмпирически, с последующей их ротацией);

- противоотечная терапия, направленная на ликвидацию отека мозга;

- коррекция функции дыхания, сердечно-сосудистой системы, водно-солевого обмена;

- противосудорожная терапия;

- нейропротекция.

При своевременном лечении прогноз для выздоровления благоприятный.

Уральский государственный медицинский университет, учебный фильм » Менингококковый менингит»:

Гнойный менингит – это тяжелое заболевание, сопровождающееся воспалением мозговых оболочек и вызываемое инфекцией. Данное заболевание опасно для всех возрастов, но наиболее часто поражает людей со слабым иммунитетом. В статье мы рассмотрим подробнее, что это за патология, кто эту болезнь вызывает, какие виды и симптомы менингита бывают, а также, как его диагностировать и лечить.

Что это такое?

Гнойный менингит – это воспаление мягкой оболочки мозга, при котором непосредственно мозговая ткань не затрагивается.

В роли причины возникновения заболевания выступает бактериальная инфекция:

- пневмококки – 13% случаев;

- менингококки – 20% случаев;

- стафилококки;

- стрептококки и кишечная палочка – заражение характерно для новорожденных;

- гемофильная палочка;

- синегнойная палочка.

По статистике гнойный менингит возникает у 3,3 из 100 тысяч человек.

Наиболее опасен он для детей до пяти лет и людей с ослабленным иммунитетом.

Классификация

В зависимости от происхождения заболевание делят на:

В зависимости от происхождения заболевание делят на:

- Первичный – возникает как самостоятельное заболевание. Инфекция попадает в ротовую и носовую полости, откуда через пазухи носа заражает мозговые оболочки. Их прямое заражение возможно при открытых черепно-мозговых травмах либо во время операции на мозге при недостаточной стерилизации инструментов.

- Вторичный – выступает в роли осложнения уже имеющегося воспалительного процесса.

По локализации воспаления выделяют:

- Базальный менингит – воспаление затрагивает основание мозга. Заболевание характеризуется менингеальными симптомами и симптомами поражения черепно-мозговых нервов.

- Конвекситальный – воспаление базируется в области коры головного мозга. Характеризуется психомоторным возбуждением.

- Тотальный – поражает всю мягкую оболочку мозга.

- Спинальный – затрагивает только мягкую оболочку спинного мозга.

По типу течения различают:

- Молниеносный – характеризуется быстрым развитием и отеком мозга.

- Острый – наиболее распространенный тип. Сочетает общемозговые симптомы и менингеальные.

- Абортивный – тяжело диагностируется, преобладают симптомы интоксикации.

- Рецидивирующий – возникает при наличии хронического очага инфекции.

Пути заражения и инкубационный период

Попадание инфекции в организм осуществляется следующими способами:

- Воздушно-капельный. При таком типе заражения патогенные микроорганизмы проникают через органы дыхания от инфицированного человека и из окружающей среды.

- Контактный. Такой тип возможен только при открытых черепно-мозговых травмах и операциях на черепе и мозге без надлежащей стерилизации инструментов, а также при воспалении мозга или костей черепа.

- Гематогенный и лимфогенный. Такое заражение происходит при переносе инфекции током крови или лимфы от очага инфекции в пределах одного организма.

Отдельно выделяют такой пути передачи инфекции, как от матери ребенку через плацентарный барьер.

Инкубационный период – это время, которое требуется микроорганизмам для размножения и проникновения в ткани. Его окончание сопровождается появлением первых симптомов заболевания.

Для гнойного менингита инкубационный период чаще всего составляет 2 – 5 дней.

Симптомы заболевания

Заболевание начинается остро с повышения температуры до 39 – 40 градусов и сопровождается ознобом.

Основные симптомы на первых этапах заболевания:

-

![]() высокая температура;

высокая температура; - озноб;

- сильная головная боль;

- тошнота и рвота, не зависящие от приема пищи;

- положительная реакция на пробы Кернига и Брудзинского;

- ригидность мышц задней поверхности шеи и спины;

- судороги.

К третьему дню интенсивность симптомов нарастает, добавляются повышенная чувствительность к слуховым, тактильным и зрительным раздражителям.

Пациент жалуется на слишком яркий свет, громкие звуки и болезненность прикосновений.

Нередко появляются более тяжелые нарушения, такие как параличи, частичная потеря памяти. Это говорит о том, что воспаление перешло на мозговые ткани и привело к развитию менингоэнцефалита.

В зависимости от локализации очага воспаления добавляют такие симптомы:

- нарушение зрения и слуха;

- галлюцинации;

- бред;

- психомоторное возбуждение;

- двоение в глазах.

Важно!

При обнаружении этих симптомов незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Своевременное начало

лечения

позволит избежать серьезных

осложнений

.

Методы диагностики

Для постановки диагноза гнойный менингит проводят следующие анализы:

- анализ крови;

- анализ мочи;

- пункция спинномозговой жидкости.

В первую очередь, обращают внимание на наличие менингиальных симптомов:

-

![]() Ригидность мышц задней поверхности шеи и спины, из-за чего пациент не может наклонить голову к груди.

Ригидность мышц задней поверхности шеи и спины, из-за чего пациент не может наклонить голову к груди. - Положительная реакция на пробу Кернига – пациент не может полностью выпрямить ноги.

- Положительная реакция на пробу Брудзинского – пациент не контролирует сгибание ног в коленях и тазобедренном суставе.

Также при осмотре выявляется угасание брюшных рефлексов и усиление глубоких.

В некоторых случаях, появляется сыпь на теле, особенно в области рта. Данный признак более характерен для детей, но встречается и у взрослых. При его наличии фрагменты сыпи тоже берут на анализ.

При сборе спинно-мозговой жидкости отмечается ее мутный цвет, наличие гноя и высокое давление, с которым она вытекает. В ходе лабораторных анализов выявляют высокое содержание белка и нейтрофильный плеоцитоз в спинномозговой жидкости, низкое содержание сахара и хлоридов, в крови – высокое количество лейкоцитов и увеличение СОЭ.

При подозрении на вторичный менингит проводят рентген легких и пазух носа для выявления изначального очага инфекции.

Лечение

Лечение гнойного менингита длится около двух недель и осуществляется только в стационарном отделении под постоянным контролем инфекциониста и невролога. Это объясняется тем, что только врач поставит правильный диагноз, назначит соответствующую терапию в зависимости от изменений состояния пациента.

Самолечение же приведет к ухудшению состояния, развитию осложнений и, возможно, гибели больного.

Терапия имеет три основных направления:

- Антибиотики пенициллинового ряда: Цефтриаксон, Цефотаксим, Меронем. Они используются для угнетения способности к размножению микроорганизмов и их уничтожения.

- Капельница с физраствором и витаминами для снятия симптомов интоксикации.

- Препараты для снижения внутричерепного давления.

Важно! Не принимайте лекарственные средства без назначения врача. Это приведет к развитию побочных эффектов и вызовет ухудшение самочувствия пациента.

Последствия для здоровья

Гнойный менингит без правильного лечения приводит к развитию множества осложнений, опасных для здоровья и жизни:

- головные боли;

- нарушения внимания;

- цереброспинальный синдром;

- замедленная двигательная активность;

- низкий темп мышления;

- личностные нарушения: плаксивость, раздражительность, капризность.

Профилактика

Основной способ профилактики заболевания – это вакцинация от бактериальной инфекции. В России она проводится по желанию пациента. Кроме того, для предотвращения вторичного менингита необходимо своевременное и грамотное лечение сопутствующих заболеваний.

Основной способ профилактики заболевания – это вакцинация от бактериальной инфекции. В России она проводится по желанию пациента. Кроме того, для предотвращения вторичного менингита необходимо своевременное и грамотное лечение сопутствующих заболеваний.

Особенно это касается инфекций, вызывающих воспаление. Также врачи рекомендуют проводить мероприятия по укреплению иммунитета.

Хорошо себя зарекомендовали:

- сбалансированное питание;

- витаминотерапия;

- активный образ жизни;

- закаливание;

- отказ от вредных привычек.

Гнойный менингит – это опасное заболевание, которое без надлежащего лечения приводит к развитию множественных серьезных осложнений. Оно характеризуется воспалением мозговых оболочек и без терапии вызывает вторичное воспаление мозга. Важно помнить о том, что менингит, как и любое другое заболевание, легче предотвратить, чем вылечить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ПРОВЕРЕНО

Эта статья была проверена нашими экспертами, практикующими врачами с многолетним опытом.

Задать вопрос

высокая температура;

высокая температура; Ригидность мышц задней поверхности шеи и спины, из-за чего пациент не может наклонить голову к груди.

Ригидность мышц задней поверхности шеи и спины, из-за чего пациент не может наклонить голову к груди.